Joachim Zoepf – Geschmacksarbeit

langwellen für BassKlarinette und Computer Interface

kurzwellen für Sopransaxophon und Computer Interface

I. kurzwellen No. 1 2'57''

II. langwellen No. 7 5'31''

III. kurzwellen No. 2 5'40''

IV. langwellen No. 6 4'43''

V. kurzwellen No. 3 2'13''

VI. langwellen No. 5 2'55''

VII. kurzwellen No. 4 5'34''

VIII. langwellen No. 4 3'07''

IX. kurzwellen No. 5 3'07''

X. langwellen No. 3 6'27''

XI. kurzwellen No. 6 3'37''

XII. langwellen No. 2 2'58''

XIII. kurzwellen No. 7 2'09''

XIV. langwellen No. 1 2'32''

Kompositionen und Improvisationen von Joachim Zoepf 2017/2018

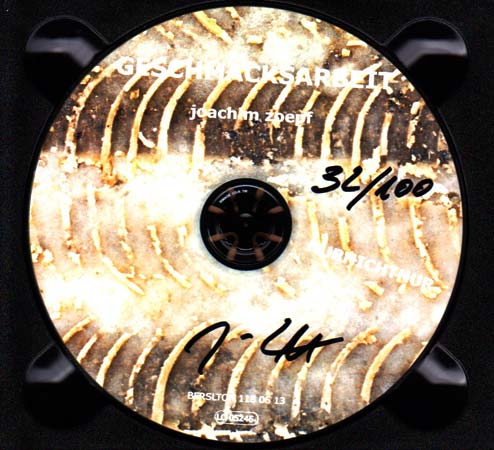

Limitierte Auflage von 100, jede CD ist nummeriert.

recorded and mastered by Joachim Zoepf

cover by Joachim Zoepf

liner notes by Felix Klopotek

translation by Mark Charig

photo by Joachim Zoepf

Kritik »Geschmacksarbeit«, deutsch

Kritik »Geschmacksarbeit«, englisch

Kritik »Geschmacksarbeit«, französisch

Aus heutiger Sicht überrascht es, wie groß die Vorbehalte gegenüber Improvisierter Musik waren, wie vehement der Sprung vom Jazz zum Freien Jazz und weiter zur Improvisierten Musik entweder kleingeredet, lächerlich gemacht oder gänzlich bestritten wurde – nicht zuletzt von den Musikern selbst. Waren denn Coleman Hawkins und Lester Young nicht frei in dem, was sie spielten? Sind sie in ihren besten Momenten nicht ihrer – und nur ihrer – künstlerischen Berufung gefolgt? Und wie hätten sie diese anders finden können, als durch die Kunst der Improvisation!

Und ist denn der Charakter einer Improvisation nicht wesentlich materialabhängig? Bezogen auf Klänge, auf die Strukturen, die man bei der Klangorganisation voraussetzt – oder eben nicht? Kann man, Improvisation einfach so auf eine Frage der Haltung reduzieren – auf die innere Freiheit, das Streben nach künstlerischer Autonomie, das Beharren auf Eigensinn? Gewiss ist dieser Sachverhalt, die Haltungsfrage, DAS konstitutive Merkmale der Jazz-Geschichte. Aber ist die innere Freiheit – und das Ringen um ihren Ausdruck – eines Coleman Hawkins wirklich »identisch« mit der Derek Baileys? Oder Joachim Zoepfs?

Ja, Improvisation ist eine Frage des Umgangs mit (Klang- und Spiel-)Material, aber dieser Umgang speist sich aus einer künstlerischen Anstrengung – sich nämlich nicht Diktaten von außen zu unterwerfen, sondern dem nachzuspüren, was einem Autonomie, Selbstbestimmung, Entgrenzung, Aufbruch ins Unversicherbare verheißen. Und umgekehrt: Erst der Umgang mit dem Material, der keine materialfremden Restriktionen (Ein Saxofon hat so und nicht anders zu klingen!) akzeptiert, erschließt überhaupt erst den künstlerischen Raum, den man Autonomie nennt.

»Geschmacksarbeit« ist die sechste Solo-CD von Joachim Zoepf. 1989 begann es mit »Elements«, die Entwicklung über alle Brüche hinweg, ist beeindruckend, denn Zoepf definiert sich nicht über Abgrenzungen (was viele Hörer wie Musiker mit Radikalität verwechseln), sondern über die Vervielfältigung der Möglichkeiten, freilich ohne sich in ihnen zu verlieren, was musikalisch auf Eklektizismus hinausliefe. Zoepf verfolgt viele Ideen, weil er eine Idee hat.

Die Kontinuität seiner Soloarbeiten ist vielleicht überdeckt worden, durch die Gruppen und Duos, in denen er spielte und spielt: Zoepf gehört zu denjenigen, die seit über 30 Jahren eine unprätentiöse oder uneitle Improvisierte Musik spielen. Uneitel meint in diesem Zusammenhang eine Musik – oder, eine Haltung – die sich nicht an Vorbildern orientiert (aber natürlich welche hat), die nicht kommerziell orientiert ist (deren Protagonisten aber selbstverständlich kulturpolitisch versiert für gesicherte Auftrittsmöglichkeiten streiten), die jegliche Absprachen und Konventionen ablehnt, nein, besser: ihnen ihren Anschein von Natürlichkeit und Über-Zeitlichkeit bestreitet (aber sich zur Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit bekennt). Ende der 80er und in den 90er Jahren entstanden in Deutschland – eigentlich Europa-weit – neue Initiativen und Arbeitsgemeinschaften für diese so strenge wie befreite Improvisationsmusik, Zoepf war ein Motor dieser Bewegung. Veröffentlichungen von Gruppen mit Joachim Zoepf waren deshalb immer ein Ereignis – von der frühen Gruppe Lunx (CD-Veröffentlichung 1992) über Quathuor (2002 und 2004), das Quartett mit Wolfgang Schliemann, Hans Schneider und Marc Charig, bis zur intensiven (Duo-)Zusammenarbeit in den letzten Jahren mit Günter Christmann oder Alexander Frangenheim (siehe die Beiträge auf Vario-50, »The Art of the Duo«, 2014).

Daran gemessen mochten die Solo-Arbeiten wie eine Ergänzung erscheinen, Exkurse zur Kollektivarbeit: Studien der Klangforschung, Skizzen von Spielhaltungen, die neue Inhalte in die Kommunikation musikalischer Gruppenprozesse einbringen und entfalten können. Was aber nicht bedeutet, dass seine Solo-Arbeit in einem inferioren Verhältnis zu Kollektiverfahrungen steht, sowie uns Zoepf andererseits auch nicht als im Glanze seiner Virtuosität sich spiegelnder Solist entgegentritt, sondern auch seine Solo-Exkursionen sind soziale Praxis. Sie sind eine permanente Befragung der musikalischen Wirklichkeit nach ihren Möglichkeiten, anders hören zu lernen. Sie akzeptieren keinen Popanz. Man kann daraus viel für den eigenen Weltumgang lernen.

Dass er auf »Geschmacksarbeit« (wieder) elektronisch arbeitet, seine Saxofon- und Bassklarinettenklänge digital spiegelt, verzerrt, überlagert, ablenkt, ist in dieser Konsequenz zu verstehen. Er begreift das Computerprogramm weder als Effektgerät noch als Bruch mit seiner bisherigen Spielpraxis. Es ist eine Erweiterung, deren Resultate auf den ursprünglichen Spielprozess zurückwirken, ihn revidieren, indem sie ihn bereichern. Man kann aus seinen Stücken viel heraushören, sogar knarzende Swing-Partikel, die auf ewig durch seinen Klangkosmos schweben werden, weil er nun mal in den 70er Jahren mit Jazz und Free Jazz begonnen hat. Es gibt harte, stachelige Momente, wie sie nur auf dem Sopransax gelingen und den langen Atem liegender Bassklarinettentöne. Konnte man auf den ersten Solo-Veröffentlichungen noch ein Repertoire identifizieren – eine Revue der Spieltechniken und Kompositionsideen, die Zoepf auch mal als Catcher auftreten ließen –, spielen solche Identifikationen keine Rolle mehr. Powerplay? Insektenforschung (die berüchtigte »britische Schule«)? Irgendwann hat man so viel gespielt, dass diese Kategorien verblassen, an Aussagekraft verlieren. Eine Frage des Weitermachens. Hierin erweist sich die Stärke der Improvisierten Musik: Sie ist keine verrückte Maschine, die ständig noch nie Gehörtes auszuspucken gezwungen ist, sondern sie ist eine Plattform für unbeugsame Spiellust. In dem Moment, wo sich diese Spiellust entfesselt, ist tatsächlich die gesamte Tradition anwesend, Zoepfs eigene Geschichte, die ersten Soloalben von Evan Parker (um nur einen Meilenstein zu nennen) und schließlich die großen Saxofonisten der Bigband-Ära. Und wir hören trotzdem nur Joachim Zoepf.

From today‘s point of view it is surprising how strong reserve and distance were in the past towards Improvised Music. It was either belittled, laughed off or completely rejected, not the least from the musicians themselves.

Were not Coleman Hawkins and Lester Young free in their playing? Were they not in their best moments true to their artistic calling? How could this otherwise have happened than through improvisation!

But the character of an improvisation isn't it essentially dependent on its musical material ? Related to the sounds and structures by which the musical ideas are performed ? Could improvisation simply be reduced to the question of attitude ? Characterized by the struggle for inner freedom and autonomy, based on obstinacy, courage and tenacity. Certainly this question of attitude is the one constitutive fact of Jazz history. But is the spiritual freedom, the struggle for self expression of someone like Coleman Hawkins really identical with that of Derek Bailey - or Joachim Zoepf?

First, yes it is a question of how you deal with the materials (sound, structure) but this way of playing also comes from artistic striving, not accepting rules from outside, the exploration of what it means to be autonomous and independent and to expand conscious horizons - to venture into uncertain territory.

Or conversely you can deal with the material in a way that rejects restrictions, for example, that a saxophone must sound or be played in this way and no other. This opens up the artistic space for what is called autonomy.

Joachim Zoepf`s sixth solo CD is called “Geschmacksarbeit”. It all began in 1989 with “Elements” It is impressive, the development is free from any stylistic preoccupation. Other listeners and musicians alike might consider this radical but Zoepf does not define himself through rejection, rather through an acceptance of many possibilities without losing his own self. This could be considered eclectic. Zoepf pursues many ideas at the same time he has one big idea.

Because of his work with different groups his solo work has tended to get a bit lost. Zoepf is one those musicians who for 30 years have played an unpretentious form of improvised music. In this case an unpretantious attitude means that we hear a music that is not dependent on the copying of earlier models – though of course we all refer to these earlier models.The protagonists are not commercially orientated at the same time are well able to prevail in the social economic environment and to organise concerts and recordings without deference to convention or compromise.

At the end of the eighties and nineties of the last century new initiatives and groups evolved in Germany and Europe as a whole. Joachim Zoepf was a motor in this movement. New recordings from him were always an event, from the early group “Lunx”(CD1992) to Quatuohr (2002,2004) – the quartet with Wolfgang Schliemann, Hans Schneider and Mark Charig to the intensive duo work with Günter Christmann or Alexander Frangenheim (see Vario 50 “the art of the duo 2014)

Contrasted to the duos the solo work might be seen as complementary, an addition to the collective work - studies in sound exploration, sketches of different attitudes of playing that may bring and unfold new topics in group-playing.

Over the years this perception may be seen as false or anyway as not belonging because when one rejects hierarchy in music, as Zoepf does it is not for moralistic reasons but because it hinders the music as a social exercise. Solo playing then is seen as not less valuable than group activity. Because his solo work has become a genuine social activity Zoepf has no need to unnecessarily flaunt his considerable virtuosity. The explorations become a genuine social exercise. They are permanently questioning the possibilities of musical reality and of listening in a different way. They are succinct and without decoration. Through listening to these recordings it would be even possible to learn something about our own way of dealing with the world.

In “Geschmacksarbeit” it is easy to understand that he is working with electronics - a consistent move. The saxophone and bass clarinet sounds are digitally mirrored, layered, distorted and diverted. He does not use the computer program for effect or as a break from his way of playing. It is an expansion whose results refer back to his original concept the computer revises and enriches.

You can hear many things - grinding bits of swing that float through his sound cosmos that seem to refer to a beginning in Jazz and free jazz. There are hard spiky moments that are only realisable on soprano sax and then the long, low lying bass clarinet tones.

One can identify a repertoire, a review of composing ideas and playing techniques on the first solo recordings that Zoepf demonstrates as “catcher” Now these play no roll. Powerplay? Insectlike exploration? (the famous English school) At some point one has played so much that these categories lose all meaning, this is the strength of improvised music. It is not some crazy machine that is forced to spit out new ideas; it is a platform for serious fun! When this joy of playing is unleashed the whole musical tradition is in there. Zoepf`s own story – Evan Parker`s first solo album, the great saxophonists of the Big Band era, but we hear in spite of it all only Joachim Zoepf: